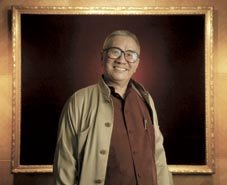

霑叔的苦味

很多人說,霑叔很豁達,因而是一個開心快活人。面對逆境,他不沮喪埋怨。認識霑叔的人,都說難忘他的笑聲。霑叔仙遊,他的後人又囑咐大眾要記着霑叔的笑聲,意謂大家都應學習霑叔的達觀心態。

很多人說,霑叔很豁達,因而是一個開心快活人。面對逆境,他不沮喪埋怨。認識霑叔的人,都說難忘他的笑聲。霑叔仙遊,他的後人又囑咐大眾要記着霑叔的笑聲,意謂大家都應學習霑叔的達觀心態。不知怎的,我總覺得,霑叔的笑臉上,他的笑聲中,總是帶着一點苦味。有一次,記者問他,較喜歡那一首自己填詞的歌,他想了一想,答:「忘盡心中情吧!」「點解?」記者追問。霑叔又是想了一想,說:「其中一段歌詞說『披散頭髮獨自行,得失唯我事』,頗能道出我內心的感覺。」

又有一次,是霑叔的六十大壽,群星為他表演賀壽,無線電視還現場直播。那一晚,霑叔好像很開心。但輪到他上台表演娛賓,他竟然挑了一首苦味很濃的歌,歌名是《當我寂寞》。霑叔脫去眼鏡,臉容愁苦,眼眶含淚,隨着自己彈奏的琴音唱起來:。「當我寂寞,當我苦悶,你心中可有飄過我這首歌,是我記住,是我掛住你的一切,寫出心中,道出心中這首歌。你的歡笑,我的感慨都已結聚,等待心聲唱和。所以日後,當你苦悶,請把歌聲再聽,記住我……。」螢光幕看到那些現場的嘉賓都聽得愁眉苦眼,有些甚至淌出淚來。霑叔說,這首歌,他很喜歡,因為很能表達他的心境。

事實上,若大家留心傾聽,霑叔的笑聲,也並非全然快活,總是帶一點滄桑,就像「忘盡心中情」歌中的主角蘇乞兒,喝醉酒之後的朗笑。

霑叔何以寂寞,他的苦又從何而來?是舊事殘留的創痛?是對舊情人的思憶?我們不可能知道。霑叔晚年修佛,因而學曉了人生無常,執着無用。不過佛學的始點是人生之苦,終點是接受苦之事實。這又怎麼能讓人真正的高興起來?你那時會看到得道高僧會表現出快樂的神態?

苦,在佛家來說,是常態。因此,悟道者不一定快樂,但他們忍受痛苦的能耐較常人高而已。如何才能叫人快樂起來?是希望!所謂苦盡甘來,人性就是如此,他們喜歡大團圓結局。這解釋了為什麼基督教歷久不衰,據說,在無神主義的中國又復興起來。因為基督教傳授與創造天地的神建立復和關係,說人死後不是如燈滅,而是重返創造主的懷抱。

在此,我不是要辯論究竟是佛教還是基督教所傳揚的才是真理?我要說的,是不同的信念會帶給人不同的精神狀態。霑叔的豪邁中帶點苦味,我相信跟他所相信的佛學有關。

0 Comments:

Post a Comment

<< Home